ALATRI

(FROSINONE)

Posta nel cuore della Ciociaria, lungo il tracciato della via Latina, Alatri vanta

origini storiche antichissime.

Importante centro degli Ernici già nel V secolo a.C., lottò lungamente, insieme alle vicine popolazioni,

per la difesa della propria indipendenza politica e territoriale.

Elevata a Municipium nel 90 a.C., fu dal VI secolo sede vescovile e centro di una delle più antiche comunità

monastiche d'Occidente sotto la guida dell'abate Servando.

Dalla decadenza del periodo barbarico, durante il quale subì l'assedio e la distruzione ad opera del re

ostrogoto Totila e l'invasione longobarda, Alatri rifiorì nell'età comunale, ostentando per oltre

un secolo un rinnovato fervore politico e culturale.

La conquista delle libertà comunali rinverdì anche l'ormai secolare fedeltà al potere pontificio,

la cui protezione, peraltro, risultò vantaggiosa proprio negli anni successivi, quando la Città dovette

sopportare l'arrogante baronìa di Francesco da Ceccano (1324), la signorìa durazzesca (1408-1414)

e viscontea (1434), nonché l'umiliante dominio spagnolo (1556). Persino la proclamazione della Repubblica

Romana nel 1798 e la successiva parentesi napoleonica non modificarono, nella sostanza, l'atteggiamento di soggezione

allo Stato della Chiesa, fin quando divenuta italiana (1870), non legò definitivamente la propria storia

a quella dell'unità nazionale.

Il centro storico

Racchiuso dalle mura

urbiche sulla sommità di un alto colle, il centro cittadino ricalca ancor oggi il complesso e articolato

impianto della città antica.

Racchiuso dalle mura

urbiche sulla sommità di un alto colle, il centro cittadino ricalca ancor oggi il complesso e articolato

impianto della città antica.

L'intero tessuto urbano è caratterizzato da un intrigato dedalo viario, con nobili vie medioevali e vicoli

pittoreschi, che dalle porte cittadine conducono in salita all'imponente rocca dell'Acropoli. Quest'ultima costituisce

il centro geografico della Città, il nucleo sopraelevato (Civitas nova) attorno al quale gravitano le antiche

carcìe che dal Medioevo dividono l'abitato sottostante (Civitas vetere) in nove rioni, dai caratteristici

nomi di Scurano, Valle, Colle, Fiorenza, Vineri, Spidini, S.Lucia, S.Andrea e S.Simeone.

Colleggiata di S.Maria

Maggiore

Colleggiata di S.Maria

Maggiore

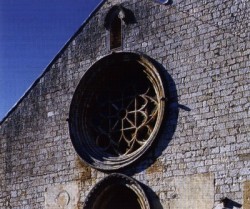

Sorta intorno al V secolo e ampliata in epoca romanica, deve l'attuale aspetto alle radicali  trasformazioni subite nel XIII secolo ad opera di maestranze borgognone. Ad esse si deve

il nitido disegno della facciata monocuspidata, con le tre porte di accesso e l'originalissimo traforo del rosone,

riccamente decorato attraverso il costante ricorso al motivo trilobo. L'interno severo ed essenziale, tripartito

da una doppia fila di massicci pilastri, su cui si alternano colonne semicircolari, ospita pregevoli esemplari

di arte medioevale e rinascimentale.

trasformazioni subite nel XIII secolo ad opera di maestranze borgognone. Ad esse si deve

il nitido disegno della facciata monocuspidata, con le tre porte di accesso e l'originalissimo traforo del rosone,

riccamente decorato attraverso il costante ricorso al motivo trilobo. L'interno severo ed essenziale, tripartito

da una doppia fila di massicci pilastri, su cui si alternano colonne semicircolari, ospita pregevoli esemplari

di arte medioevale e rinascimentale.

Fontana Pia

Realizzata nel 1870 su progetto dell'architetto Giuseppe Olivieri fu dedicata a Pio IX in segno di riconoscenza per il cospicuo contributo finanziario elargito alla città per la costruzione di un nuovo acquedotto. Allo stesso architetto appartengono la Fontana Antonini e la Fontana di Porta S. Pietro.

Chiesa degli Scolopi

L'edificio di puro impianto settecentesco fu costruito fra il 1734

e il 1745 su progetto dell'architetto Benedetto Margariti da Manduria e dedicato allo Sposalizio della Vergine.

Il disegno della facciata, così come quello della pianta a croce greca, scaturisce da un'originale semplificazione

di temi tipicamente borrominiani. La flessuosa aggraziata linearità della fabbrica è completata all'interno

da dipinti del veneziano Benedetto Mora e di Carmine Spinetti.

Palazzo Conti Gentili

Antico stabile duecentesco di cui rimane visibile l'arco di ingresso,

ha subito nel corso degli anni notevoli trasformazioni, dapprima con interventi voluti dal proprietario Giovanni

Turco che nel 1532 vi costruì, tra l'altro, il bel portale all'interno del vestibolo, e successivamente

per mano dell'erede Francesco Conti e dell'Amministrazione Comunale. Sede dal 1729 al 1971 del Collegio delle Scuole

Pie, ospita tuttora una ricca biblioteca con testi di storia locale e antiche pergamene.

Chiesa di S.Stefano

Edificata intorno al Mille e ristrutturata completamente nel 1284 dal

Cardinale Gottifredo di Alatri, fu nel 1586 privata della navata di sinistra in seguito alla costruzione dell'attiguo

monastero. Infine, rimaneggiamenti sei-settecenteschi alterarono irrimediabilmente la fabbrica, preservando solamente

il bellissimo portale trilobato e il leone crocigero della cuspide. All'interno particolare interesse, riveste

la settecentesca pala con la "Vocazione di Matteo" dipinta da Filippo Palazzeschi.

Palazzo Gottifredo

La massiccia costruzione, solenne e grave nella sua impostazione spaziale,

fu realizzata nel corso del XIII secolo per volere del nobile Gottifredo Raynaldi, cardinale protodiacono e ricco

feudatario alatrino. L'intero complesso frutto dalla felice commistione tra due edifici contigui, diversi per stile

ed epoca di costruzione accoglie nel proprio interno, nelle sale del museo civico, importanti testimonianze di

archeologia etrusca e romana, nonché reperti di epoca medioevale.

L'Acropoli

Costruzione ciclopica di epoca preromana, rappresenta, insieme alle

mura urbiche, il monumento più antico e celebrato della città. La sua ardita struttura di contenimento,

caratterizzata da possenti muraglie in opera poligonale, racchiude per intero una vasta area sopraelevata (19.000

mq) posta al centro dell'abitato cittadino. Oltre al paramento murario, già di per sé sorprendente

per la grandezza dei massi impiegati e per l'elevazione raggiunta, degne di ammirazione sono le due porte di accesso:

la Porta Maggiore ubicata sul lato meridionale con architrave monolitico di straordinarie dimensioni, e la Porta

Minore, assai meno imponente ma di eguale suggestione per la presenza all'interno di un angusto corridoio ascendente,

perfettamente conservato. Sulla sommità dell'Acropoli, al di sopra di un antico ierone, sorge invece la

Cattedrale di San Paolo con l'attiguo Vescovado. Entrambi gli edifici, di origine altomedioevale, si presentano

attualmente con le forme assunte nel corso del XVIII secolo, in seguito a consistenti ristrutturazioni che culminarono

con la costruzione di una nuova fronte affidata al progetto dell'architetto Jacopo Subleyras. L'interno a tre navate

con presbiterio rialzato conserva tra l'altro, preziosi reperti cosmateschi del 1222 e la celebre reliquia dell'"Ostia

Incarnata": una particola eucaristica divenua miracolosamente carne umana nel lontano 1227.

Chiesa di S.Silvestro

Costruita ad una sola navata alla fine del X secolo, fu ampliata nel

1331 con l'aggiunta della nave di sinistra. La garbata semplicità dell'edificio, già espressa dalla

facciata in pietra concia, è mantenuta con coerenza all'interno, sovrastato da capriate lignee e parzialmente

ricoperto da affreschi, tra i quali spicca un meraviglioso S.Silvestro con il drago risalente al XII secolo. Degna

di ammirazione è anche la cripta sottostante del IX secolo, con volta a crociera sorretta da tozze colonne

monolitiche.

Chiesa di S.Francesco

Eretta, insieme al vicino convento, dall'ordine francescano nella seconda

metà del Duecento, conserva ancora oggi, sostanzialmente inalterata, la sola alta fronte, con portale archiacuto

e rosone a colonnine radiali. L'interno, trasformato in epoca barocca, preserva oltre ad una ricca suppellettile

lignea, una pregevole "Deposizione" di scuola napoletana del Seicento e la preziosa reliquia del mantello

di S.Francesco, donato personalmente alla città nel 1222.

La cinta urbana

Innalzata sulla viva

roccia del colle, assecondandone l'orografia, ostenta ancora oggi, a distanza di molti secoli, tutta l'imponenza

e la solidità costruttiva tipiche dell'antica architettura ciclopica. Nel Medioevo, la sua struttura fu

ulteriormente irrobustita con la costruzione di alti torrioni quadrangolari, posti a controllo e a difesa della

zona circostante. Ma il carattere dichiaratamente difensivo di questa costruzione si avverte con più vigore

nelle cinque porte di accesso, disposte strategicamente lungo il circuito murario: ad Occidente Porta S.Benedetto

e Porta S.Francesco, ad Oriente Porta S.Nicola e a Settentrione Porta S.Pietro e Porta Portati.

Innalzata sulla viva

roccia del colle, assecondandone l'orografia, ostenta ancora oggi, a distanza di molti secoli, tutta l'imponenza

e la solidità costruttiva tipiche dell'antica architettura ciclopica. Nel Medioevo, la sua struttura fu

ulteriormente irrobustita con la costruzione di alti torrioni quadrangolari, posti a controllo e a difesa della

zona circostante. Ma il carattere dichiaratamente difensivo di questa costruzione si avverte con più vigore

nelle cinque porte di accesso, disposte strategicamente lungo il circuito murario: ad Occidente Porta S.Benedetto

e Porta S.Francesco, ad Oriente Porta S.Nicola e a Settentrione Porta S.Pietro e Porta Portati.